今日は出来るかな

表紙に

戻る

ビデオデッキ ビクター HM-HDS4の修理

|

2010年頃「HDD録画できない」ということで、中古で格安2000円ぐらいで買った

ビクターのS-VHSとHDDの一体型ビデオデッキ HM-HDS4の修理をする。

修理前の状態

①S-VHSの録画再生、早送り巻き戻し等の基本動作は出来る。

②リモコンからの設定の画面が出ない。

③HDDへの録画、再生、他HDDに関する操作ができない。

④HDDは使えないが回転はしている。

⑤HDDの電源ケーブルを抜くと、VHS側も動かなくなる。

⑥アナログチューナーなので地上波、衛星放送は確認できず。

⑦S端子、音声端子の入力出力はできる。

目標は設定画面での操作、外部入力でHDD録画が出来るようにする、の二点。

ネットで先例を調べても「HDDは80GB」「初期不良で丸ごと交換」「windowsで読み込めない」ぐらいだけなの

で、そもそも売れていないかも。DVD・HDDレコーダーが発売された後なので「今更」買う人もいなかったのでしょう。

|

多分、HDDに録画する・HDDの操作プログラム(OS?)が記録されている箇所か付近で支障が発生して読み込めなくなって、諸々使えな

くなっていると

踏んで、HDDを丸ごと正常なHDDへ、正常な箇所だけをコピーすることで回復を試みます。

ちょっと前にSATA用のデュプリケーターを買っていたので、ここで有効利用。

HDDは当然IDE形式なので、IDE→SATAへ変換する部品を取り付け、このままではデュプリケーターへ挿入できないので、SATA

延長ケーブルで

デュプリケーター内部とHDD本体を接続します。

コピー先は元々の80GBよりも容量が多い物、160GBのHDDを中古で動作保証のあるものを購入。

Windowsを介さず、エラー箇所は自動的に飛ばす機能があるので、読み込める部分は全てコピーされます。

|

|

|

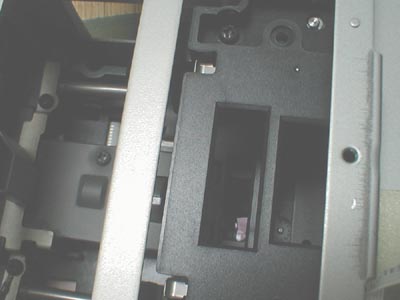

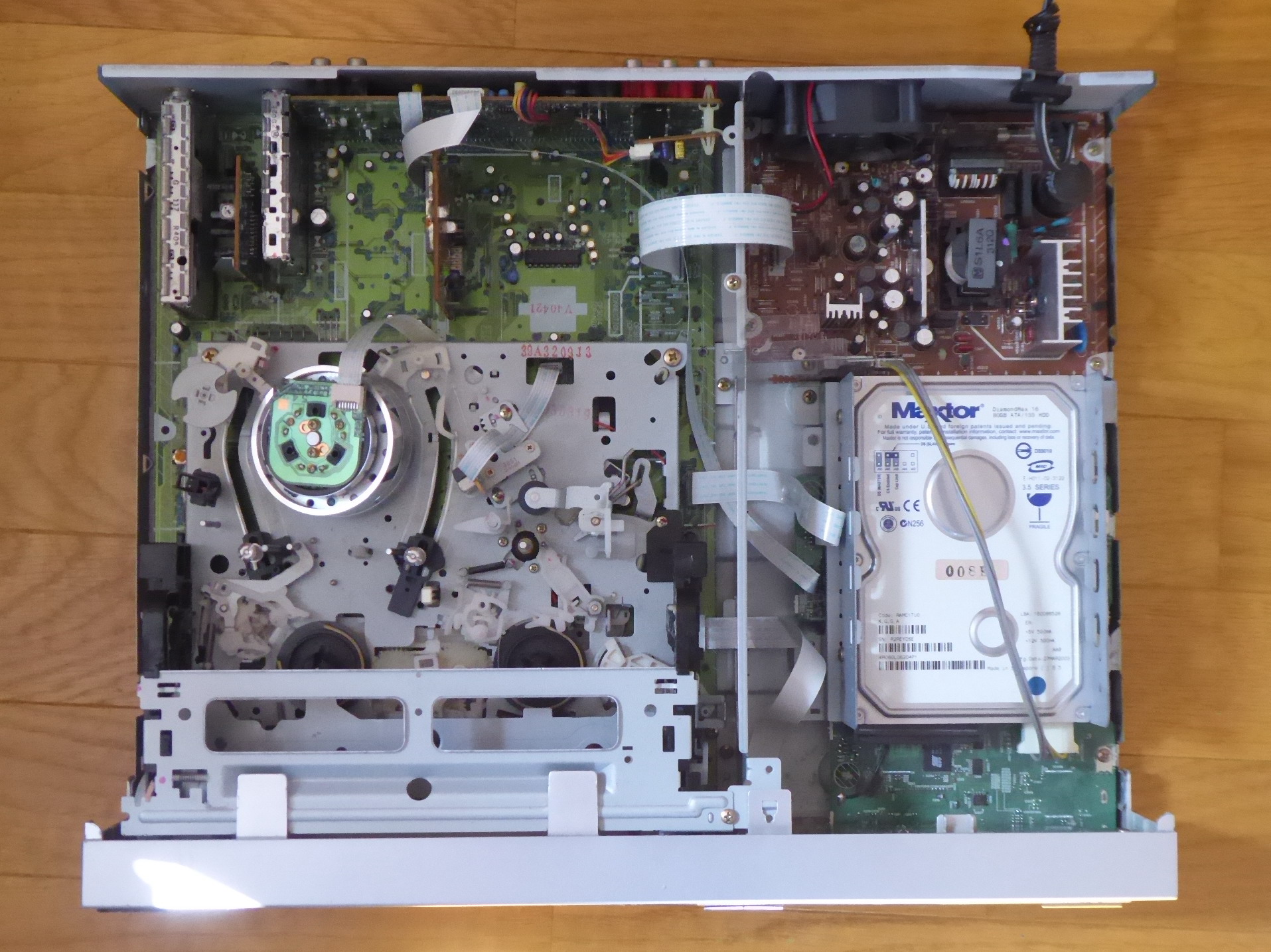

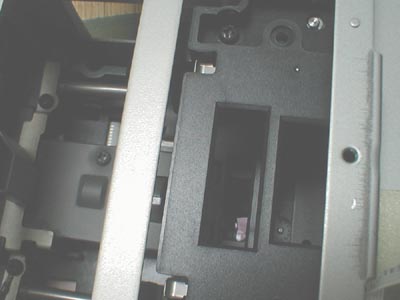

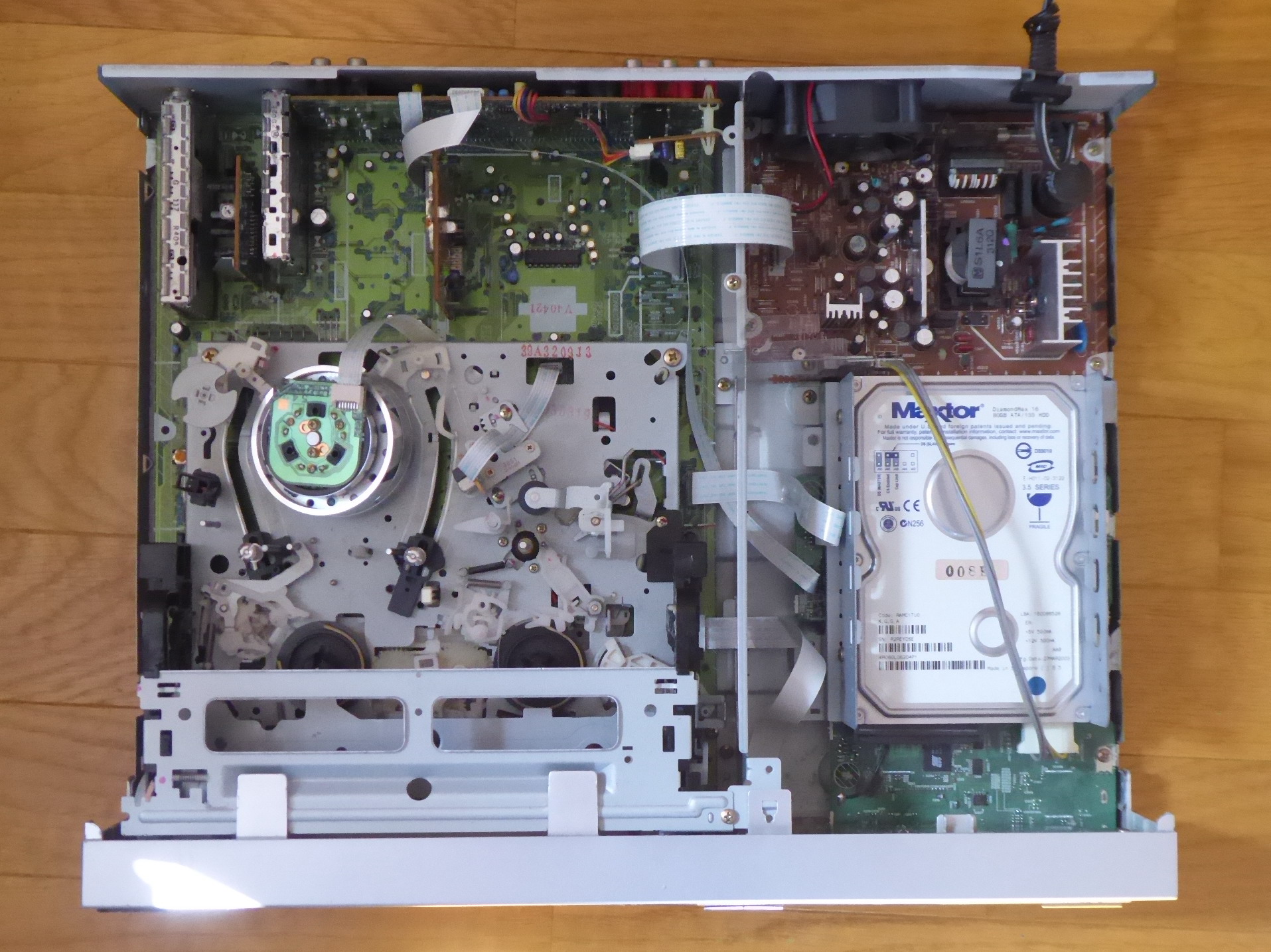

手をつける前の内部の様子。

HDDを固定している金具、何故か2台重ね可。

|

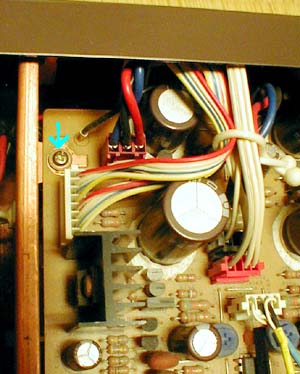

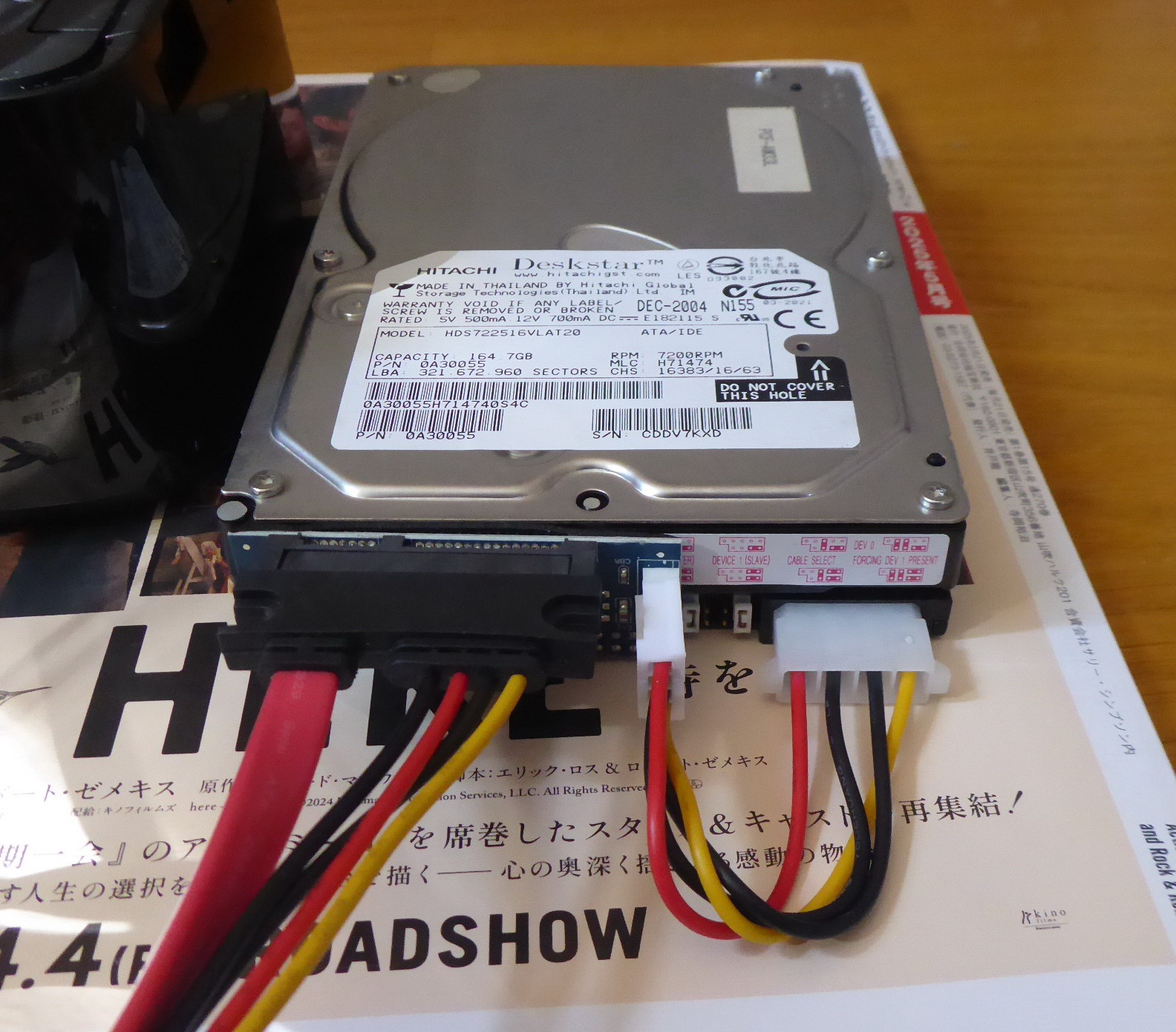

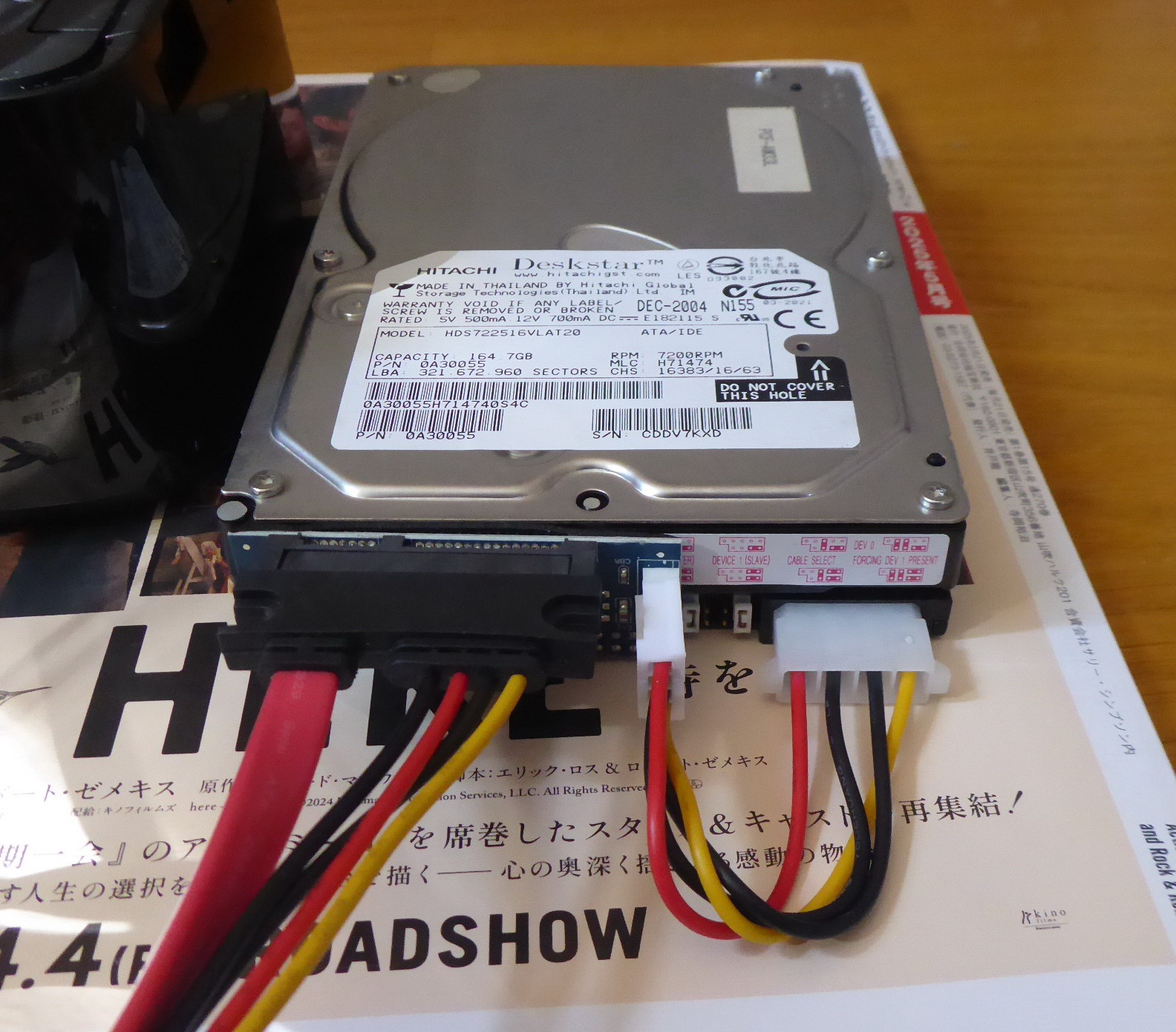

IDEの接続部分にSATAへ変換する部品を取り 付

け、 延長ケーブルを取り付け。

|

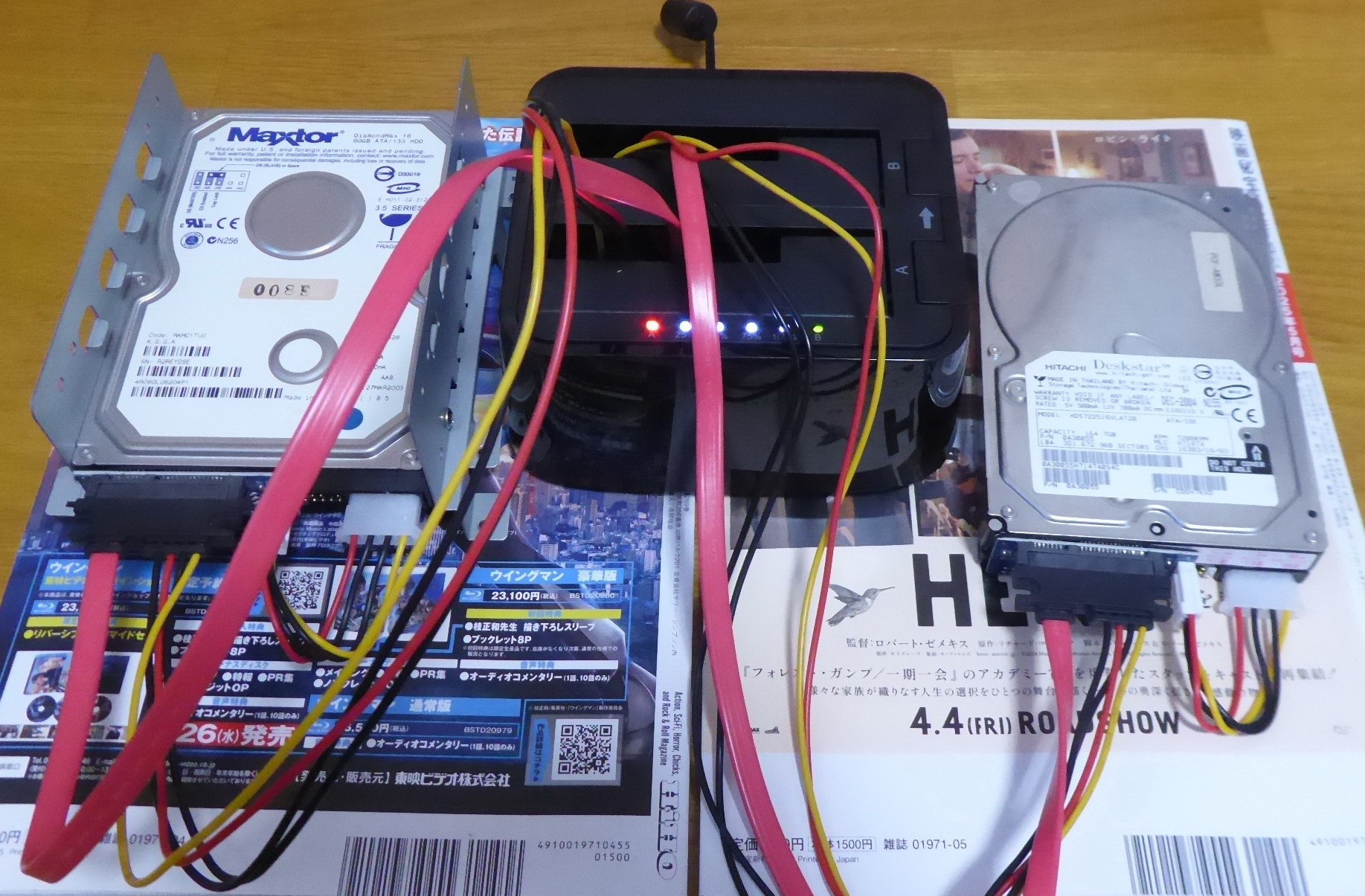

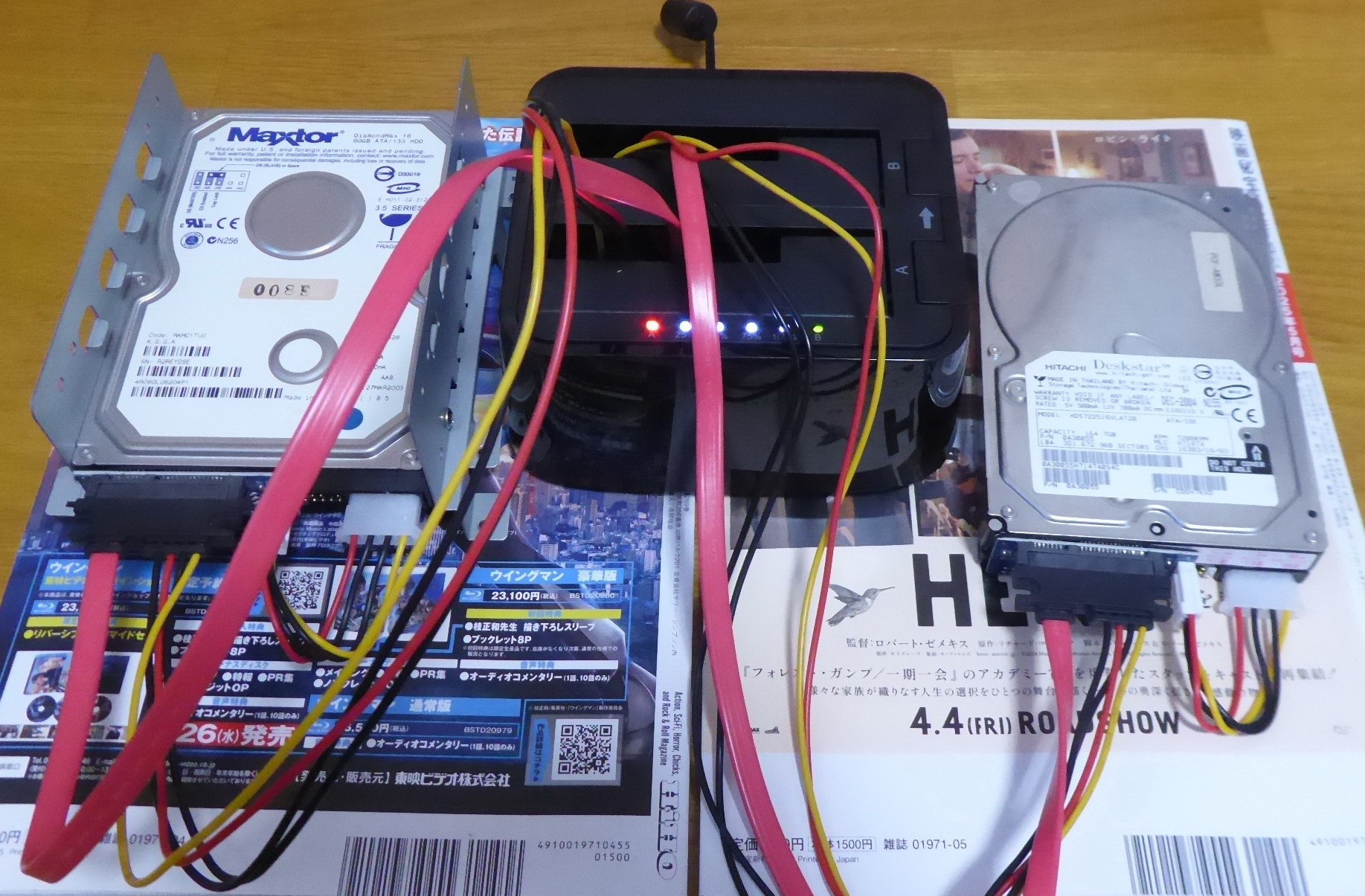

左のHDDが内蔵されていた物、右がコピー先のHDD。

真ん中がデュプリケーター。橙色LEDが「エラー有」の印。

|

4時間ぐらいでコピー終了。

コピー先のHDDをデッキ内部へ取り付けて、動作確認。ビデオデッキ本体とHDDは無事に起動。

まずリモコンで設定の画面を試すも、出ず。これは直らず。

HDDの操作画面とかは、出ず。これも直らず。

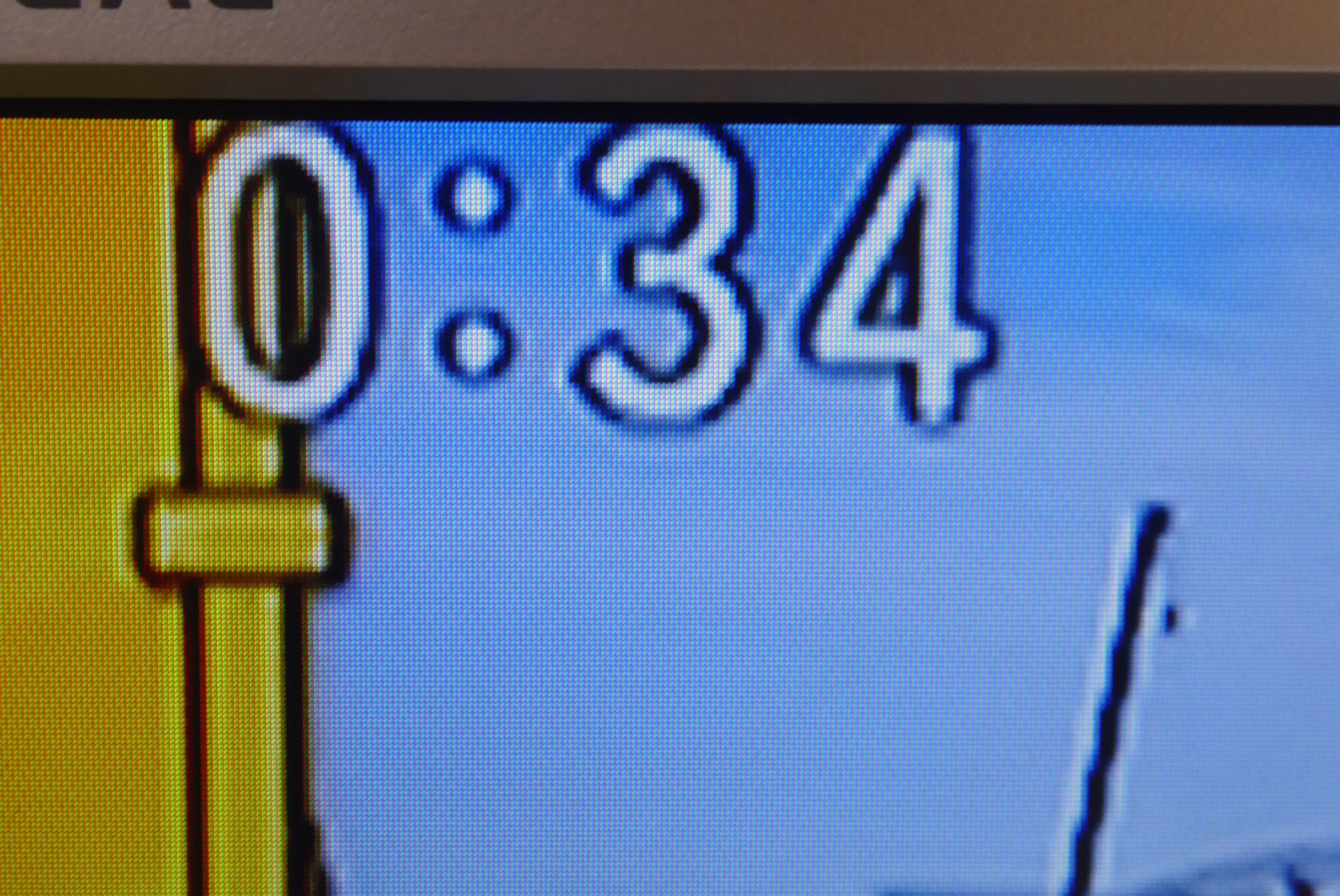

ただ、リモコンと本体のどのボタンに反応しているのか分からないまま、S端子からの入力に録画をして見れるようになった。

説明書では強制的?に常に15分間分を録画し続けて、「見逃し」部分を見れるようにしているらしいので、それが動き出した。

これ、地デジ化前で正常な本体であっても不要な、お節介機能。当然、直っても今も不要。

|

勝手に録画し続けるから、画質とか時間とか全く思い通りで

はないけれど、

テレビ→S端子→ビデオデッキ、

ビデオデッキ→S端子→テレビ、

の接続で表示したHDD録画の画像。時刻表示。

設定の画面が出ない限り、HDDレコーダーとしての使い道が無い。

丸ごとコピーでこれなので、元々のHDDでもその箇所が壊れているのでしょう。

S-VHS機として基本的な機能は使えるので、これ以後はそれで。

修理した意味は全くありませんでした。残念。

|

、

カセットデッキ SONY TC-K555ESAの モードベ ルト交換

ヘッドを上げ下げするモードベルトが劣化したり、伸びたりすると再生他が出来なくなるので、

そんな症状が出たら交換するしかありません。

ただ、この作業はカセットデッキの回転部品が集まる一体をばらして行うのが本来で、難易度が高すぎます。

もちろん難なくこなす熟練者もいますが、個人で自分のデッキだけを整備する程度の経験では、

素直に業者なりを頼るのが安全です。

しかし、モードベルトはヘッドの上げ下げをするベルトなので、キャプスタンベルトの様な精密さは必要ありませんから、

ベルトの質にはかなりの余裕があります。そこで、ネジを一本も回すことなくベルトを交換する方法です。

「ベルト」という輪っかにこだわる必要もないので、後から輪っかにする方法で交換をします。

必要な物は半田ごて、ピンセット2本、カッターナイフかマイナスドライバー、バンベルト の4点。

①まずバンベルトをモードベルトと同じ直径になる

様に切ります。K555ESAでは確か7.2mm、7.3mm程度。

実施する前に糸を使って必要な長さを測るのが良いです。

②バンベルトの片端をピンセットで強く掴みながら、モードベルトが入っていた所へ、同じように通します。

③バンベルトの反対側もピンセットで強く掴みます。

④半田ごての先端にカッターナイフの刃を取り付けるか、こてをマイナスドライバーに取り換えて熱します。

⑤写真の様にバンベルトの両端を近づけ、熱したカッターナイフかマイナスドライバーで溶かして融着させます。

⑥10分間ぐらいは動かさず放置します。

⑦冷めたら強

度を確認し、十分ならピンセットを外して、はみ出た所を爪切りなどで整えます。

⑧内部のプーリーに、元の通りに取り付けます。

ここまで出来れば完成です。

本当はバンベルトの接着には工具が必要なので、半田ごて等は素人の手段です。

ライターやろうそくの火で熱しないのは、バンベルトの接着面に不純物が付くと、接着力がガタ落ちに

なるからです。上手くできないのは、汚れが原因です。

ちゃんと接着すると12年ぐらいはもちます。

★カセットデッキ SONY K555ESAの

モードベルト交換ソニー

★乳化剤とは何者。

★

シリカゲルは食べ物なのか。

★FM

アンテナを作る。

★フェライトコアで雑音を減らす。

★

無くそう、交通事故死猫。

★追いつけ追い越せハーゲンダ○ツ。

★

煙草は何故捨てられるのか。

★

蓄音機のゼンマイ修理に挑戦。

★

再挑戦、蓄音機のゼンマイ修理。

★蓄音機の音を録音したい。

★

蓄音機の回転を軽くしたい。

★続、蓄音機の回転を軽くしたい。

★SP

盤のレーベル色々。

★偽物イクラを見つけられるかな。

★老人は何故、対面に合わせるのか。

★AT

車でエンストするとは。

★

横断歩道では止まりましょう。

★実写版双子座グラフティ、写真に撮れるか。

★FMVのME2/405のCPUを、

K6-2+に交換できるのか。

★カセットデッキのベルト交換に挑戦。

★不要品処分は出来るのか。

★

壊れた光学マウスを直せるか。

★これがHB-101の威力なのか。

★携帯電話をいつまでも使うのよ。

★SCSIのCD-ROMドライ

ブを認識できる起動ディスクは、出来るのか。

★フィルムスキャナ エプソン

FS-1300WINSを整備できるかな。

★イン

クはどこまで続く

★AMラジオを圧縮保存する方法は何が良い

★ヤシカ エレクトロGSのレン

ズ部分を分解

電子メール mamizu@usiwakamaru.or.jp

● ● ●

●

★

★乳化剤とは何者。

読んで字の如く、「牛乳の様にさせる」のが乳化剤の役割なのです。

牛乳は水と油が混じり合っているのに、放っておいてもいつまでも分離はしません。

例えばコーヒーなんかは、なぶらずにほかっておくと下の方が濃くなっていき、

コーヒー牛乳なんかだと、コーヒーと牛乳に分離してしまいます。

缶コーヒーというとても不味い物には、必ずの様にこの乳化剤が入っているのが

入っていて、いつだったか窓口に「ブラックなのに乳化剤は何故」と、問い合わせたら

「風味を保つため」という、分かったような分からないような返事でした。

それならばと、江南市立図書館の分厚い本で調べたら、面白いことが分かりました。

乳化作用を引き起こす原因は、一つの分子の中に親水基、親油基を持った「基」が

いくつも含まれていて、その基が水と油が分離するのを分子の段階で、防いどるの

です。棒が沢山出てて、水の分子と油の分子が引っかかり易くなっている、

という感じでしょうか。

水の中に油が懸濁するのを、O/W型。例えば、牛乳かな。

油の中に水が懸濁するのを、W/O型。例えば、何だろう。バターとかかな。

気になる乳化剤の材料は、天然原料と化学合成の物の二種類があります。

天然は天然乳化剤と言って、大豆と卵黄に含まれるリン脂質のレシチン。大豆、

茶に含まれるポリフェノールの一種のサポニン。食用には大豆のレシチンが、

よく用いられるようです。

化学合成品は、脂肪酸エステルが主らしいです。こっちはさっぱり分かりません。

用途は、油はねの防止、食感の改善。この油はねの防止てのが、乳化剤の本質の

様な気がしますね。やけにとろりとした感じは、この乳化剤で作られとったんです。

分離をしにくいから、クリームを泡立てるのにも都合が良い、と。缶コーヒーに

必ず入っているのは、食感の改善が目的のようです。作る時に牛乳混ぜて、

いざ飲むときに分離してないように、かな。

あと意外な使い方で、グリセリン脂肪酸エステルには、胞子を作る細菌、いわゆる

カビの育成を遅らせる効果があるので、日持ちが良くなるそうです。

★FMアンテナを作る。

FMラジオてのは、思っている以上に良い音がするものなんです。

とは言っても、NHK-FM以外のほとんどの民放はリミッターでがちがちに

音を固めているので、そんな感じはほとんどしません。

「リミッター」というのは、音が大きくなったり小さくなったりするのを

極限まで抑え込む機械で、音に抑揚が無くなってしまいます。

ちゃんとしたチューナーを持っているなら、外にFMアンテナを立てるのが、

間違いなく正しいやり方で、一番安上がりな方法なのですが、携帯ラジオでも

ちゃんと受信するには、アンテナをしっかりしなくてはいけません。

本体の伸縮するアンテナでも良いのですが、使っとると根本がすぐに馬鹿に

なって、ぶらりんになってまうので困りものです。そこでアンテナ自作。

ちなみに私の愛用はテクニクスのST-7300II。音の良さ、見た目、操作性、

全てが理想的なのです。貰い物だけど。

電波の1ヘルツの長さは「波長メートル=300/周波数メガヘルツ」という

公式で求められまして、ここら辺じゃ岐阜FMの80.0MHzを当てはめてみると。

波長=300/80.0

波長=3.75m

3.75mが1ヘルツの長さで、この長さで水平に真っ直ぐな電線を張るのが理想的、

なのかな。詳しいことはよく分かんないや。でも、ちと長い、もう少し短くならん

もんかな、そんなわがままも電波じゃ当たり前。電波のアンテナは半分にしても

性能は落ちますが、大丈夫。という訳で、1.875mにしましょう。これでも長い、

更に半分にしても良いのですが、せっかくですから、電線はこの長さにします。

色々調べてみたら、完全ではないものの直線にしなくても良い方法がありました。

棒にクルクルと巻くのです。こうやって。

棒にクルクルと巻くのです。こうやって。

長さは適当、これは50?。手前の物差しは一尺物差し。右端があいているのは、

持つときに便利だからです。

余らせた電線の端をむいて、アンテナに巻き付

けます。

余らせた電線の端をむいて、アンテナに巻き付

けます。

これだけでも、結構な威力がありますが、工作好きの人ならもう一歩進んでみますか。

どこからか、ワニ口クリップが。

どこからか、ワニ口クリップが。

ふた開けて、アンテナ線が接続されている箇所に、されてない物も有り、半田付けして

本体の外にアンテナ線を直接延長してやって、それに接続。

あとは、このアンテナを固定する物を準備すれば完璧です。

★煙草は何故捨

てられるのか。

歩きタバコ、煙草のポイ捨て、全く減りませんね。「近頃の若い者は」というのは

ハムラビ法典にも出てくる由緒あるぼやきですが、年齢、世代に関係なくポイポイ。

JTの骨抜きふにゃふにゃCMじゃ、たばこ吸う人は意にも介さないでしょう。

煙草の値段を一箱八百円にしたらどうだろう。これでポイ捨てするのも、もったい

と思ったりしないかな。少なくとも、子供が買えなくなって良いでしょう。

ちょっと前の瓶みたいに、フィルター十個を百円で買い取ったりしたら、完璧。

★老人は何故、対面に合わせるのか。

歩道を自伝車で走っていると、正面から老人が自転車でやって来ます。

私は右端をその老人に気づく前から走っています。老人は私から見て、左端を

走っています。そのまま走っていけば、お互いぶつかることなく通過できるのですが、

老人は十中八九、わざわざ私の正面に進路を合わせてきます。来るでしょ、ねえ。

何故、こんな嫌がらせまがいなことを、してくるのか。

これは歩道以外では、起こらない。普通の住宅地の道ではこんなことは、

やられたことがない。ということは、歩道みたいにちゃんと車道と分離させてあって、

ちょっと狭い道でするんです。歩道でも幅3メートル弱の広いところではやられた

ことが無く、幅2メートル以下の歩道ではやられることから、「私は気が付いて、

よけてやっている。」という意志表示なのではないかと推測します。

★AT車でエンストすると

は。

自分の機械があると、いじりたくてしょうがない。基本の自転車は独学で

後輪のタイヤ交換が出来るまでになった。家電も大抵直せるようになった。

残るは、自動車。

親が買い換えたから貰った古い車だし、11万?走ったし、そろそろ整備をして

新車の頃の性能を取り戻したいな、と口実を考えてエンジンルームを開けて、

バッテリーのマイナス端子を外す。これまでにも日常点検の範囲なら

きっちりやってきたし、半年に一度トヨタの販売店でちゃんとオイル交換も

欠かさずしてきたから、正直なところ、平成七年式のスプリンターだけど実に快調。

燃費は通常で10.4Km、高速道路で16Km、多分この車でなら申し分ない性能。

でもでも機械いじりをしたい、じゃなくて、少しでも新車の頃の性能にしたいので、

ちょっとエンジンルーム内に手を加えました。手を加えても、法に触れることは

一切やらない。外装、内装に変な物付けて、「行き」恥をさらすのも論外。

純粋に機械整備で性能を維持したいだけなのです。一番の目的はアイドリング中の

エンジン音を静かにすること、燃費を良くすること。もともとアイドリングは

しないんだけど、信号待ちで静かにしたいのです。

やった内容は秘密にして、再度、バッテリーのマイナス端子をつないで

エンジンを掛けたら、効果はさっぱり分からん。回転数はちょっと上がった。

900回転だったのが1200回転になった感じ。ぎゃ、逆効果か。でも、

施工したばかりだし、ちょっと走って様子を見ようと、駐車場から出ようとしたら、

ゴトンゴトン、懐かしい、教習所でマニュアル車を運転してエンストした感覚だ。

かんかく、感覚、エンスト、AT車で。Dにした途端、回転数が上へ下への

大騒ぎですわ。1500から300回転をうろうろして、エンスト。

調べたら、ECUというコンピューターをリセットしてしまったらしく、

エンジンを調節する性能が工場で作られた状態になったらしい。一時間も外し

といたら、バックアップも消えるらしい。回復する方法は、走るだけ。

それはまるで、間寛平さんの「わしゃ止まると死ぬんじゃ」にも似てる。

回復方法は一日一回長距離を乗るよりも、最初はちょっと走ってエンジン停止。

また数キロ走ってエンジン停止を数回繰り返す。エンスト気味が減ってきたら

数十分走って、エンジン停止を繰り返す。続けて走り続けるよりも、一旦、

エンジンを切るのが効果的のようですよ。

その結果、これまで10.4Km/lだったのが、11.4Km/lになりました。

★横断歩道では止まりましょう。

信号の無い横断歩道を車が通過。歩行者が待っていたら、止まりましょうよ。

そこで待っているのが他人でも、どこかの横断歩道で待っとるのは身内かもしれん。

そう考えて、わしは極力停まるようにしとります。

★SP盤のレーベル色々。

運動会物、踊り物が多い。スクウェアダンスて、何。

運動会物、踊り物が多い。スクウェアダンスて、何。

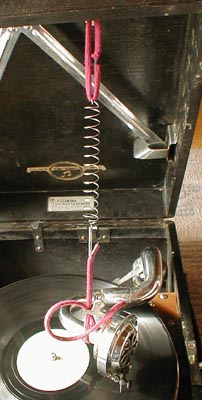

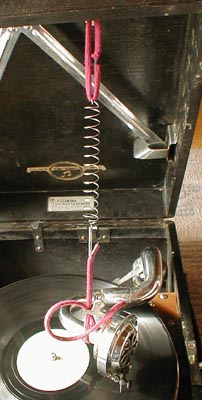

★蓄音機の回転を軽くしたい。

蓄音機はゼンマイを回してから聴くので、そのゼンマイが切れたら命を絶たれるも

同然です。修理をすればいいのですが、蓄音器を買った店のご主人によると、鋼だから

作業に慣れるまで大層難儀だそうです。わしには無理ぽい。鉄を焼く火も必要だし。

だったら防止策を考える。巻く回数を減らす。これだ。これしかない。

という訳で、針の部分というか鉄管の部分を少しだけ持ち上げる方法を思いつく。

バネを使って、持ち上げるのです。

現在、そのバネを探しています。以前はあっちこっちに転がっていたのに、

いざとなると、一つもありませんねえ。おもちゃに用いられとったから、子供の頃ほど

身近にあるわけだな。

準備する物

硬さの違うバネを二つ以上、太さのある紐を二本、がびょうを一個。

一つの紐を輪にします。がびょうを蓋の内側に、抜けにくいよう少し上向きに刺します。その画びょうに紐

の輪

をかけます。紐の輪に柔らかめのバネを掛けます。そのバネに、更に硬めのバネを掛けます。硬めのバネの下側に紐を抜けないようにくくりつ

け、反対の端を蓄

音機の管の下をくぐらせ、回転させ再生させつつ、その紐を持ち上げて針がSP盤から抜かぬよう、少しだけ持ち上が る感じで再生できると

ころを探します。

見つかったら、バネとつながっている辺りで、クリップを使って紐を挟み込み固定しましょう。

これでいつもよりも長く再生できるか、少ない巻き数で再生してくれるはずです。

私の携帯型蓄音器はゼンマイが錆びているようで、六十回巻いてもなかなか再生しませんでしたが、出来

るようになりましたので、盤の保護にもなるのではないでしょうか。

本当なら磁石を使うつもりでしたが、サウンドボックスが鉄ではないので止めました。

★続、蓄音機の回転を軽くしたい。

上記のバネ式では内周に行くほど、外側に引っ張られて効果が相殺され気味になるので、

もっと有効に作用する方法が無いかを考えました。

形は悪いが、効果は絶大。

針先の管のつなぎの部分、上げ下げで上下する部分にバネを仕掛けて、SP盤に針を

針先の管のつなぎの部分、上げ下げで上下する部分にバネを仕掛けて、SP盤に針を

置いたところで、バネの縮む力で持ち上げるようにします。使うのは、引きバネです。

あらかじめ針を下ろした時に、持ち上げているようになる伸びの場所を調べてください。

これが一番大切です。レコード言う「針圧」ですね。

バネの端に結んだ糸を針側の管に巻いてグルーガンで接着し、バネの一方を固定します。

本体側の管にはバネを引っかける爪を作ります。爪には蓄音器利用者なら、もれなく

持っている使用済み針を使います。針先側から接着剤と共に三分の二ほど糸を巻きます。

こうすることにより、次の作業で針を固定しやすくし、バネを引っかけ易くなります。

本体側にもグルーガンを使い、糸を固定しながら巻き、幅7mm程度で針を糸の部分を

重ねて、爪となる反対側を出して、固定しつつ巻きます。この巻き方、固定の仕方は

工夫が更に出来る箇所ですので、色々試してみてください。これで完成です。

針を上げている時にバネを引っかけて、針を下ろしていくと、まるでレコード針の様に

ゆっくりと下りていく様子に感激です。調整をちゃんとしないと、針飛びします。

ちなみにこのバネは、自作用のRCAピンから取りました。気付いたら四つもあった。

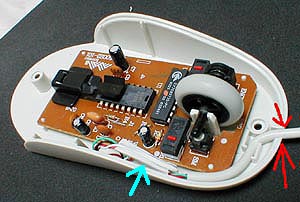

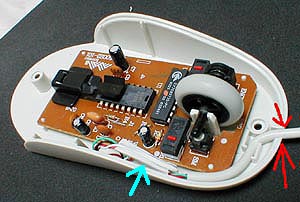

★壊れた光学マウスを直せるか。

光学マウスが突然壊れて数ヶ月。FMV標準のヘソ付きマウスを代用してましたが、

ふと思い立って、修理をしてみましたよ。

壊れたときにも中を開けて、部品を確認しましたが異常がなかったため、

ICが壊れたのかと思いそのまましまいこみましたが、一カ所肝心なところ、

配線そのものを確認するのを忘れていたのです。

便利な光学マウス。

便利な光学マウス。 中身。

中身。

右の画像の赤矢印の所、マウス本体のコードの付け根がどうしても弱いのです。

思い切ってその部分を切り取ってみたら、案の定、四本中二本が断線していました。

原因が分かれば直すのは簡単、ちょん切ったコードの部分を青色矢印のように

半田付けで付け直すだけ。修理完了。使えるようになりました。

★携帯電話をいつまでも使うのよ。

平成十年五月に初めて携帯電話を契約して、すぐに止めるだろうと思って、

長期割り引きの類を一切申し込んでないのだが、継続して早六年半。

この後に及んでも、できることならさっさと解約したいと思い続けていたりします。

NTTの電話加入権が廃止になったら申し込もう、て、いつ無くなるんだろう。

さて本題。あの時、店頭で一番格好良かったケンウッド製のDP-134という

機種を、未だに使っているのです。ここまで来ると、もう別の機種に交換する事なんて

全く思って無くて、これの機械としての寿命まで使うか、解約するまで使うつもり。

がしかし、世は無情。マイレージポイントとか言うのが貯まっているので、

これを使ってDP-1134の電池と充電器を頂こうと電話をしたらば、「古くて

分からないので、店頭で問い合わせて頂きたい。」と言われてしまった。

予想はしていたが、店頭窓口でも「在庫無し」と言うことで断念。通産省の通達は

八年じゃないのかな。小物は五年とかかな。で、他の機種のを流用できないかと

調べて貰ったけど、意外や意外、電池も接続も共通規格じゃないんですね。

辛うじて「底の端子は形が合えば充電に使えます。」とのこと。でも、有るのかな。

「ジャンクでも使って自分で作れ」ということか。

未だ故障知らず。 端子を何に使おうか。 電池まで専用とは。

★SCSI

のCD-ROMドライブを認識できる起動ディスクは、出来るのか。

Windows98SEをインストールする本体が、不幸にもSCSIのCD-ROMドライブしか

接続されてなかったら、悲劇です。なぜなら、Windows上で作れる「起動ディスク」は

おそらく、ほとんどのSCSIのCD-ROMドライブには対応してないからです。

対応してないもんだから、標準の起動ディスクではインストールはほぼ不可能。

インターネットを色々検索すれば、いくつかやり方が書いてありますが、

私が使っている環境では起動途中で止まってしまいますので、色々やった結果の

また別の成功例を紹介します。

基本的なこと、詳しいことはパソコン専門のホームページに任せるとして、

問題はCONFIG.SYSの設定です。

device=himem.sys /testmem:off

dos=high,umb,auto

fileshigh=10

buffershigh=10

fcbshigh=4

lastdrivehigh=r

devicehigh=\biling.sys

devicehigh=\jfont.sys /msg=off

devicehigh=\jdisp.sys /hs=lc

devicehigh=\jkeyb.sys

rem devicehigh=\oakcdrom.sys

/d:mscd001

DEVICEhigh = ASPISCPC.SYS

DEVICEhigh = UPCICD.SYS /LUN /D:mscd001

これで、ヤマハのCD-RWは成功しました。標準と違うのが、下二行はSCSIカードに

付属していたフロッピーディスクに準備されていたドライバで、本来使うべき

ドライバ「oakcdrom.sys」を「rem」で使わないようにしているところです。本当な

ら、

二つ併記してあっても大丈夫なんでしょうけど、どうしても無理だったので、

ATAPI接続用のドライバを「rem」によって無効にしてあります。ご参考までに。

★無くそう、交通事故死猫。

no more 交通事故死猫。

猫達をこれ以上、交通事故の犠牲にしないようにしよう。

猫は飛び出して来ます。でもちゃんと前兆はあります。見落とさないで。

猫は正面しか見ません。しばらく車が通ってないと、のんびり歩いて横断します。

車が近いことに気が付くと、走り出します。

車が頻繁に通る道だと昼間は大抵渡りませんが、暗くなってから渡ります。

速度を出さなければ、何とか回避できるはずですが、止まることを考えずに

速度を出すような下手な運転だと、アクセルを離すことすらできないでしょう。

★フィルム

スキャナ エプソン FS-1300WINSを整備できるかな。

一年ぐらい前に二千九百八十円で買った、中古のフィルムスキャナー。

エプソンのFS-1300WINSの取り込み画質が、とにかく悪い。フジフイルムの

リアラ以外のネガは、まともに読み込めないのは、エプソン製なのでご愛嬌。

にしても、あんまりにもピンボケ、変色がひどいので掃除をしてみようかな、と。

当然「開けるな」と本体には書いてありますが、「開けてみろ」という言葉に

見えてしまうのは、ダチョウ倶楽部の見すぎでしょうか。

本体を開けるのは実に簡単。ネジ二本で開きます。これは頻繁に解体することを

前提にしているとしか、思えません。まあ見るからに、スキャナのレンズに

埃がつきそうな構造ですから、修理対応もしやすそうです。

説明書にも書いてある「ランプ」らしき部品の基盤を外すと、スキャナのカメラが

見えます。思った通り、カバーのガラスが埃で真っ白です。この埃で、あれだけの

取り込み性能だったことを考えると、かえって高性能という気も。

しかし、よく見るとそれはカバーのガラスではなくて、角度45度の鏡にレンズが

映っています。にゃるほど、これでフィルムを垂直に読みとろうという仕組みか。

取りあえず、吹いて埃を跳ばそうとするが無理ぽい。綿棒でちょこちょこと

してみるが、少ししか取れない。仕方ないので、綿棒にカメラレンズの

クリーニング液をつけて拭き拭き。すっかり綺麗な鏡になりました。

そそくさと基盤を戻し、本体をネジ止めし、パソコンにつないで電源を入れたら

動きません。「ERROR」と「READY」のLEDが点滅。説明書によるとランプ切れか、

故障。ランプは点灯しているのが見えますから、故障か。

整備できませんでした。失敗です。

整備出来ました。

ランプはちゃんと発光しているので、ランプの基盤の位置が悪いのかと前後したり、

前後といっても、ずれないように凹凸が出来ているので0.5mmぐらいな感じで

ずらしてみましたが、上手くいかず。思い切って、浮かして5mmぐらいずらしたら

上手くいった。ということは、45度の鏡の角度が46度になってしまった、

と言うことだと分かり、今一度鏡を突っついてみたら、あら、バネで上下します。

ちょっと押してランプ載っけて、電源入れ直してを繰り返していたら、正常に

になりましたよ。

結果は実に良いです。これまで何を取り込んでも磨りガラス越しのような

もやーんとした感じでしたが、それが一切なくなって取り込み時と画像ソフトで

編集する際に「シャープ」を二度使う必要が無くなりました。実に良い。

色はネガだと、かなりの補正が必要でけどね。

開けて基盤外して、真ん中の奥に鏡があるでしょ。多分、埃で真っ白になっているから、

鏡とは気付かないと思います。そこを掃除してやれば完璧です。これに限らず、コンセントから

電源を使う機械は危険なので、感電しないように気を付けてください。失敗も自分の責任で。

★FMVの

ME2/405のCPUを、K6-2+に交換できるのか。

富士通のFMVのME2/405のCPUは、K6-2の400MHz。自作機もありますが、安定

して

使えるので、普段は未だにこればかりを使っております。

もう少し長く使いたいので、CPU交換を企てて、ネットオークションでK6-2+475MHzを

入手いたしました。この本体のマザーボードはACERのV75Mという物で、K6-2+に対応して

居るのは、既に調査済み。

早速取り付けて電源を入れると、あらびっくり起動画面すら出ません。

クロック、倍率、電圧の設定を標準より緩くしても駄目です。CPUと一緒に手に入れた、

搭載して使っていたというマザーボード。同じV75MでME4の物の様です。でも、

BIOSチップの型番が違うことに気が付きました。それじゃあと、チップを外して

交換してみましたら、起動しましたよ。ちゃんと認識しています。でも、USBやら

何やら、いろんな物が使えなくなってしまったので、不許可です。

そして探し回って手に入れた、ACERのBIOS更新用ファイル。英語でおまけに解説一切無し。

不安だったので、ずっと無視していた富士通が配布している、SCSIボードの障害を

解消するためのBIOS更新を練習がてら導入してみたら、それだけでK6-2+を認識するように

なりました。

★偽物イクラを見つけられるかな。

愛知県に西春町というとこがありまして、そこの西春駅前にある名鉄パレで先日、

北海道物産展をやっていました。一番集客が見込める催事だそうですよ。

二月二日そこに家族が行って、有名店のお菓子とイクラを買ってきました。

最終日だからということで店の人が、1パック千円のイクラのしょう油漬けを

2パック千円にしてくれたそうです。それだけなら、得したな、と終わりますが、

これがとても本物とは思えないのです。偽物、人造なんです。

パックには店名も賞味期限も、使用材料の表示も無し。量り売りでもないのに何で

何も表示がないのか。怪しいったらありゃしません。

このイクラらしき物を、偽物と断定した根拠は

1.鶏卵が白くなる温度の雑炊の中に入れても、白く濁らなかった。

2.まん丸で柔らかすぎる。

3.卵の中に点がない。

4.潰れてもないのに、白い陶器の器が真っ赤っか。

5.味が違う。

この五点です。

自分で「すじこ」をお湯の中でほぐして、しょう油漬けを作ったことがあるので、

手を入れれるお湯の温度で白くなることは分かっています。その時の経験から

あまりにも特徴に違いがあるので、偽物と判断しました。

気になったので、開催していた大型店に電話して聞いてみたら、無愛想な男性に

「店名が特定できないと調べられません」「出店して頂いた業者様は全て道庁に

登録されている組合からです」「それだけでは、偽物かどうかは判断できません」

「他に同じ問い合わせはありません」「レシートは全て発行していません」

「大阪で問題になって話題になったので注意をして、業者様にお願いしました」

と言われました。

出店する業者を注して選んだのは良いとして、何故、統一してレシートを

発行しないことにしているのか、疑問です。その上で店名を特定しろと言う。

まあイクラを売っていたのは四店あったそうで、正しい商売している店を

疑えない気持ちは分かるが、そこは確認しても良いんじゃないのかい。

「調べられません」を連呼しておいて、「分かりましたら電話連絡いたしますから

お名前とお電話番号を教えて頂きたい。」とは、これ如何に。

私が「金返せとか言うつもりは無いので電話連絡はいりません。判明した時には

新聞広告で知らせてください。」と言ったら、可否の返事をせずに、もごもごと言葉を

濁してしまいました。もしかして心当たりがあるのか、既に判明しているのか。

判明したときには、レシート無いのにどうやって保証するつもりなんだろう。

★シリカゲルは食べ物なのか。

言わずもがな、シリカゲルは乾燥剤です。以前、ポルトガル語を話すお客と、

「シリカゲルは売っているか」というやりとを筆談でしたことがあるぐらい、

シリカゲルは楽器にも、食品にも使える乾燥剤です。

そんなシリカゲルを思わぬ所で見つけたのです。輸入菓子の原材料の中にです。

アメリカでは食べ物扱いなのか、実は食べ物なのか。

気になったので図書館へ行き、食品と添加物に関する専門書を全て調べましたが、

どこにも「食用」とはありませんでしたが、ただ「食品に触れても極めて安全」

という行は数冊に載っていました。シリカゲルは日本語で、二酸化ケイ素。

二酸化ケイ素で調べても「食用」という記述はなく、やはり食べ物ではなさそう。

何なんでしょう。本当に食べても良いの。

★インクはどこまで続く

キャノンのプリンターPIXUS455iを去年の十一月に買って、

どれだけ印刷が出来るのか記録してまいりまして、ついに色が出なくなったので、

その枚数を数えてみました。インクはBCI-24。

一枚の写真を印刷している途中で、マゼンタ、イエローの順に無くなり、

その後に文書を印刷したら全く黒色が出なかったので、ソフトがインクを制限したのかも

しれませんが、これをインク切れとします。

カラー印刷(専用光沢紙または光沢フィルムに最高品質で写真を印刷)

Lサイズ.....五枚 2Lサイズ....四枚

葉書サイズ....五十八枚 八つ切り.....一枚

六つ切り.....一枚 B5.......一枚

A5.......一枚 A4.......五枚

黒印刷(光沢フイルムまたは普通紙)

2Lサイズ(フイルム)...三枚 葉書サイズ(光沢紙)....三枚

八つ切り(フイルム)....二枚 B5(文章を普通紙に)...九十九枚

カラー三色+黒インクなので、あんまり印刷枚数は多くないだろうと思っていましたが、

いやいやどうして、こんなにも印刷できてしまいました。

これをA4の大きさに換算すると、カタログに載っているのと比較できるんですけど、

面倒なので、やれません。

★AMラジオを圧縮保存する方法

は何が良い

AMラジオをパソコンに音声圧縮するときに、何が良いのか試してみました。

mp3形式は検証しているページが他に沢山あるようなので、ここでは除外します。

高音質である必要は全く、OSやアプリケーション独自の形式も除外。

ということでWAV形式で圧縮して、その結果の容量を調べてみることにします。

元のファイルは27.288MバイトのWAV形式のモノラル音声。

AC-3 ACM Codec 32kbit/s 32000Hz....1236KB

CCITT-A-Law 8bit 8000Hz........2470KB

CCITT-u-Law 8bit 8000Hz........2470KB

DPS Ggroup True speech 1bit 8000Hz ..330KB

GSM 6.10 8000Hz............502KB

IEEE Float 32bit 8000Hz........9879KB

IMA-ADPCM 4bit 8000Hz.........1253KB

Lemout&Hauspie CELP 4.8kbit/s.....186KB

Lemout&Hauspie SBC 12kbit/s

.....465KB

Lemout&Hauspie SBC 16kbit/s

.....4886KB

Microsoft-ADPCM 4bit 8000Hz......1265KB

mp3 8kBit/s 8000Hz .........310KB

mp3 8kBit/s 11025Hz .........309KB

mp3 16kBit/s 11025Hz .........616KB

mp3 16kBit/s 16000Hz .........619KB

mp3 18kBit/s 11025Hz .........694KB

参考までに

wma V8 20kbps.............804KB

mp3形式 8kbps 11025Hz ........311KB

mp3形式 16kbps 11025Hz ........619KB

WAV形式の圧縮だけでも結構ありますね。これに更にbitとHzの組み合わせが

増えますから、その中で選択するのは結構大変。

この中でAMラジオを保存するのに丁度良いのは、mp3 16kBit/s 16000Hzか

mp3 18kBit/s 11250Hzでしょう。

★カセットデッキのベルト交換に

挑戦。

ちょっと前からデッキの音が悪くなってきた。特に以前録音した物の音が曇るようになりました。

しかし左のピンチローラーを再生中に下げると録音した当時の綺麗な音が聞こえるので、

きっとキャプスタンベルトのベルトが伸びたのだろうと考え、某大型電機店にベルトを注文。

あっけなく三日後ぐらいに入荷して、四百円で買えました。

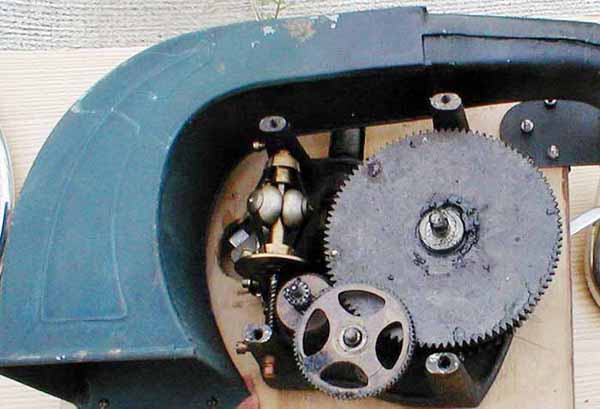

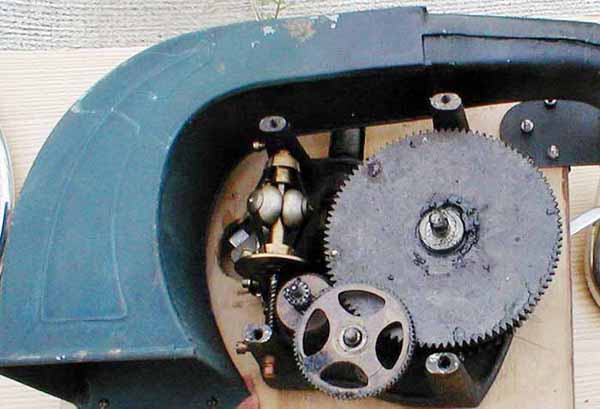

ここに再生するためのモーター類が集結しています。デジカメで記録をしたので手順を

解説しようと思いましたが、下手にやると元に戻せない等痛い目にあいますので、覚悟のある方は

十分観察して下調べしてから行えば失敗はないでしょう。自信のない方はおとなしくメーカーなどに

修理に出すのが一番です。その後の保証もありますしね。

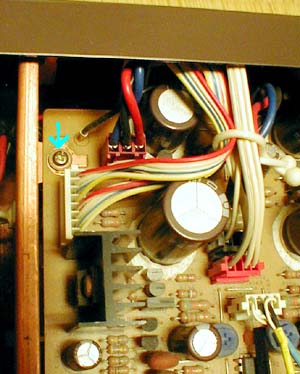

右の画像はTC-K555ESAの右側奥のネジを指した物です。仮止めで再生したらものすごい

ノイズが出て焦り、配線を全て確認しましたがどこにも間違いはなく、やっちまったかと落胆してか

ら、

このネジがアースになっているのに気が付きました。仮止めで絞めてなかったのでした。

しかし、この交換自体は成功したのに音の改善にはなりませんでした。そこで考えに考え抜いて

再びピンチローラーに疑いを掛けました。

左側のピンチローラーに一体でテープを沿わす部分があるのですが、それがずれていると予想し、

奥からバネで押し出すように固定されていたので、指でぐっと押してみたら、音が綺麗になりました。

バネの力で押さえとの接触部分が削れてしまったのでしょうか。

しかしこの押さえは固着剤で固定されており、それを剥がして再調整すれば後戻りはできませんの

で、

紙を挟んで位置を調整しました。色々してみた結果、ハガキの厚さがぴったり。

どうやらベルト交換は全く意味がなかったようです。カセットデッキの調整は一応成功。

★蓄音機のゼンマイ修理に挑戦

かねてから蓄音機のぜんまいが弱いせいで、創意工夫をしなければなりませんでしたが、

そんなものは全て、中のぜんまい自体を整備が出来ないので仕方なく行ってきたことなのです。

今回はついに意を決して、ぜんまいを太陽の下にさらし、整備することに挑戦しました。

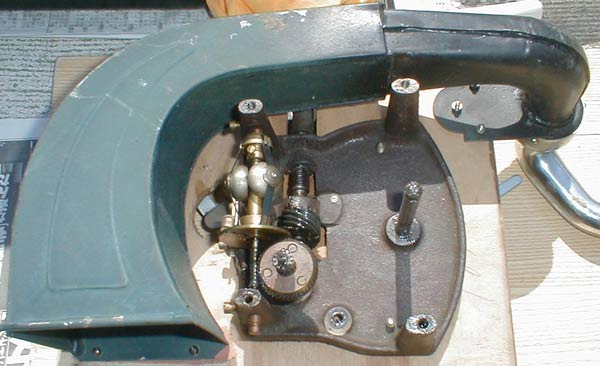

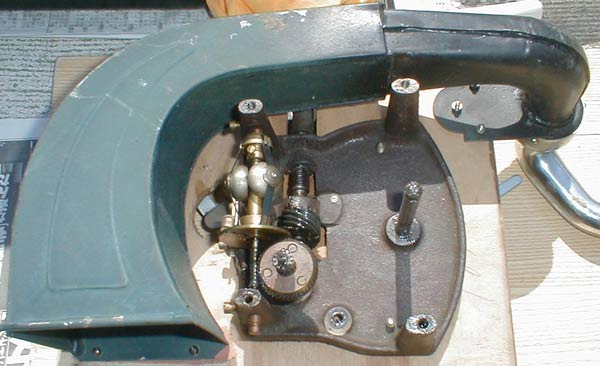

機械部分を箱から取り出し、ひっくり返した状態です。

既に鉄板のねじは外してあります。しかしこのままでは鉄板を外せません。

もしかして他にもねじがあるのかと探ってみたら、もう一ヶ所別のがありました。

鉄板と大きな歯車の間に曲げられた針金が出ていますが、これです。

この留め金でゼンマイの軸と鉄板を固定しているので、これも外します。

鉄板を取り外した様子です。部品数は実に少ない。

素人目に見ると潤滑油は硬くなっていないようです。

もう一つ歯車を外しました。

さあ、件のゼンマイです。上にあるのは上の写真で外した歯車です。

作られてから一度も開けられてない、訳は無いはず。これを買ったお店のご主人は

切れたゼンマイの修復を、鋼を焼くところからされているそうですから、

売る前に一度ぐらい開けて整備していると思います。

潤滑油は固着して無い様ですが、こうなったゼンマイをどうやって緩めるか。

つまりこの外周はこの状態から巻かない限り、緩むことが無いのです。

完全に伸びきっている状態なので外周はカチコチに密着しているのと同時に、

もしかしてこんな状態が何十年も続いて、潤滑油が固着している可能性は大きいです。

火であぶれは油は溶けるだろうけど、鋼が僅かでも変形するだろうし、

取り出して洗浄するのが正しいだろうけど、再度元に戻す自身は全く無い。

とりあえず手で掴んでちょっとだけ巻いて、その隙間にモリブデングリスを注して、

さらにミシン油をちょいと注しときました。

これでそっとゼンマイの箱の蓋でもある歯車のネジをしめたら、一本だけ締まらなくなりました。

一体どうしたものか。反対側からはネジは締まるので、ネジ山が潰れたわけでもないし、しばらく

試行錯誤して諦めました。きっと近いうちに再度開けるはずなんです。

しかしこれのおかげで、回転が少し軽くなって、いつもより少ない数で再生が出来るようになりまし

た。

それでもまだ最後まで再生できない盤があるので、これからも続きます。

★再挑戦、蓄音機のゼンマイ修理

再挑戦です。

前回、ゼンマイの箱を取り外した後の写真を取り忘れたので、載せときます。

おやおや、長年入っているだろう茶色の潤滑油が少し滑らかになっとる。

手で掴んでゼンマイを巻くと、前回よりも静かに巻き取れていく。

これはもしかして、前回思いつきで注しておいたミシン油が溶け込んで粘性を下げたのでは

ないかと思い、一番外側の箱のとの隙き間に溜まっている潤滑油をドライバーでつついてみたら

思った以上に手応えがあったので、ゼンマイを取り出して新しいグリスを塗れない以上、

少し注油しては針金で混ぜ回していきましたら、潤滑油がトロトロになりました。

あとは蓋をしてネジを締めれば、そのうちに全体に浸透するでしょう。

今回もネジ一本に苦戦しましたが、少しずつずらしていったら締めるのに成功。

結果、成功です。

これまで恐る恐る七十回も巻いていたのに、ほとんどの盤で五十回でも聴けるようになりました。

実はこの蓄音機は二代目で、最初に買ったビクターのは五十回も巻けば一面は問題なく聴けたのです

が、

巻いている途中でゼンマイが外れ、切れてしまい修理できず、買って一ヶ月ぐらいだったこともあり、

コロムビアのに交換してもらえたのです。

ところで、蓄音機と蓄音器、正しいのはどちらなんでしょうか。

★ヤシカ エレクトロGSのレンズ部分を分解

レンズの筒の部分、鏡胴と言うらしい部分が、数年前に落としてからがたついて以前のような

完璧なピントで写真を撮れなくなっているので、何とかなら無いものかとレンズを外してみました。

左から順に外していった様子です。

このレンズを外すのが一番難儀しました。悩んで一晩置きました。道具がないと大変です。

散々試行錯誤して、刃先に挟む部分がある料理鋏ぽいのを削ってレンズの切れ込みにはまるようにして回して、

ようやくできました。しかし右の写真の絞りのところまでしか外せませんでした。これ以上は無理かも。

かだつきを直すには、レンズだけではなく徹底的にばらす必要があるかもしれません。

運動会物、踊り物が多い。スクウェアダンスて、何。

運動会物、踊り物が多い。スクウェアダンスて、何。

便利な光学マウス。

便利な光学マウス。 中身。

中身。